Emigrazione

- Titolo

- Emigrazione

Contenuti

-

Le vieil ami retrouvéQuesto articolo, pubblicato su "Le Soir" del 29.04.1986, scritto da Yvonne Sommadossi, figlia di emigrati di Ranzo in Belgio, dopo la morte della filosofa francese Simone de Beauvoir, è soprattutto un commovente omaggio alla sua mamma, Costantina Pisetta, e a tante altre madri. --- TRADUZIONE: Le Soir, 29 aprile 1986 Il vecchio amico ritrovato Era nata nel 1908. Come Simone de Beauvoir [eminente filosofa esistenzialista francese 1908-1986], di cui non aveva mai sospettato l'esistenza e l'esistenzialismo. Portava i capelli raccolti in uno chignon, ma senza turbante. Non aveva mai saputo che donne non si nasce, ma lo si diventa. E a settantotto anni, non l'ha ancora intuito, capito o realizzato. Non ne aveva mai avuto il tempo. Aveva il suo dovere da compiere. Senza scoprire che il suo dovere consisteva solo in sacrifici. O umili lavori dietro le quinte. Cuciva e rammendava. Ricamava e lavorava a maglia. Cantava e lavorava all'uncinetto. Portava in braccio i bambini. Li rimboccava, li cullava, li allattava, vegliava su di loro. Cambiava loro i pannolini. Li amava giorno e notte. Due maschietti e due femminucce. Erano le sue preoccupazioni e la sua vita. Era sempre china. Su secchi d'acqua e su letti. Su insalate e su un libro. Sul lavandino o sui quaderni. Su lacci delle scarpe da legare e su ginocchia da fasciare. Lei dovette chinarsi. Sulla bara di un uomo amato. E su pesanti carri otto giorni dopo. Strinse labbra e denti. Nascose le lacrime ai suoi figli. Pianse senza battere ciglio. Era pagata così male che si faceva un punto d'onore di non indebitarsi mai. Era attiva nel Partito della Dignità. Scriveva molto. Alla sua famiglia. Ai suoi figli al campo estivo. Ai suoi figli che erano partiti per il servizio militare. E poi, la gente scriveva per lei, anche se lei conservava per sé i biglietti di auguri per il compleanno e per Natale. Era coinvolta in ogni lotta per arrivare a fine mese. Dimostrava coraggio e onestà, tenerezza e lealtà, semplicemente dando l'esempio, inconsapevolmente e senza marciare. È a favore del matrimonio. Crede nell'impegno. Crede nel perdono. Crede che una buona tisana risolva tutto. Fino a una certa età, almeno. Poi, quando arriva l'età, bisogna difendersi. Senza ascoltarsi. Mantenere quante più attività possibili in giardino e in casa. Non ha mai parlato di declino con il pretesto che gli anni passano e la ruggine dei reumatismi avanza. Al contrario. Sorride. Continua a fare del suo meglio. Meticolosamente con la sua igiene personale. E con la cucina più deliziosa. Tranne quando le capita di dover riposare per periodi più lunghi. Sempre più spesso. Sì, certo. Ora deve sedersi la mattina. E per un'ora il pomeriggio. Probabilmente perché non dorme più così tanto la notte. Anzi, dalle 5, dall'alba, è finita, pensa. Prega con le sue belle parole. E poi, prega con le parole ufficiali. Per affidare a LUI l'uno o l'altro dei problemi dei bambini. Per la scuola del più piccolo e per il lavoro degli adulti. Perché, insomma, possano avere la stessa felicità che ha lei su questa terra… Devo anche dirvi che ama leggere. Da quando le hanno insegnato, tanto tempo fa. E da quando ha comprato i nuovi occhiali l'anno scorso. Aveva sempre ammirato gli scrittori. Eppure l'altra settimana, quando ha visto la copertina di Le Nouvel Observateur con il titolo "Donne, le dovete tutto!" sotto il ritratto di Simone de Beauvoir, quando ha chiesto, con viva curiosità, chi fosse questa studiosa, questa grande signora a cui dire grazie, non ha capito... Perché le sue figlie l'avessero improvvisamente abbracciata, con la gola stretta in gola. Perché le avessero sussurrato quella sciocchezza assoluta: "Vali mille volte più di un intellettuale, solo per il tuo mignolo..." Rise. Rise alla bella battuta. E se vi parlo di lei oggi, è perché la vedrò il 1° maggio. Più felice che mai. Che lui sia tornato, "Il tempo del mughetto", come un vecchio amico ritrovato... come cantava Francis Lemarque. L'amico, il bel mazzetto che le porterò. YVONNE SOMADOSSI.

-

L’autre sermon sur la montagneIn questo articolo, pubblicato su "Le Soir" del 17.08.1988, Yvonne Sommadossi, figlia di emigrati di Ranzo in Belgio, descrive la figura di don Umberto Tecchiolli, curato di Ranzo dal 1955 al 1965, del quale evidentemente in famiglia si era parlato tanto. TRADUZIONE: Le Soir - 17 agosto 1988 L'altro discorso della montagna In un momento in cui i rapporti tra Roma ed Ecône sono tesi, in cui modernismo e fondamentalismo si scontrano nell'arena della Chiesa con scismi e ostracismi, bolle papali e lettere pastorali raccomandate, diffide e dimissioni... In un momento, insomma, in cui infuria la disputa tra i difensori del canto gregoriano e i fautori dell'organo elettrico, mi torna in mente... il ricordo, l'immagine di un ecclesiastico piuttosto insolito. Un sacerdote al cui cospetto l'arcivescovo Lefebvre sarebbe sembrato un pericoloso progressista, persino un diabolico leader del più sfrenato anticonformismo! Mi riferisco a Padre Tecchioli. Don Tecchioli, che per quasi mezzo secolo, fino alla sua morte nel 1965, fu parroco di Ranzo, un piccolo villaggio di montagna a nord del Lago di Garda. Le sue teorie si basavano sullo stesso modello di quelle dei tradizionalisti più convinti di oggi: chiudere la porta ai venti di follia suscitati dalle deliranti iniziative del Concilio (il Vaticano I, naturalmente! 1869-1870) e rimanere ciecamente fedeli all'unica linea d'azione valida per un pastore in cura d'anime, la linea dettata dal Concilio di Trento (1545-1563, come tutti sanno)! Dato che Trento era la città più vicina, e che tutti gli abitanti del villaggio vi si recavano almeno una volta alla settimana per vendere uova e pollame al mercato, Don Tecchioli non ebbe difficoltà a convincere i suoi parrocchiani della solidità dei suoi principi. Che nessuno, peraltro, osava contestare! E così fu, per così dire, con il pugno di ferro in un guanto di velluto, che Don Tecchioli battezzò, catechizzò, confessò, sposò e seppellì tre generazioni di miei zii, zie e cugini, dando con la stessa solenne generosità, a turno, assoluzione, comunione, estrema unzione e un valido aiuto con il raccolto quando arrivò la stagione. Il suo lavoro, potreste obiettare. Certo. Spingeva regolarmente Annunziata, la sua governante, al limite delle sue possibilità, riuscendo a dare ai più poveri di lui ciò che non possedeva, mangiando solo polenta e formaggio la domenica e nei giorni feriali, ma questo non è niente di eccezionale. No. Ciò che rese Don Tecchioli una figura leggendaria in tutto il Trentino fu la sua abitudine di rivolgersi direttamente alla sua congregazione dal pulpito. Le prediche di Don Tecchioli si dividevano tra il consueto commento al Vangelo della terza domenica dopo Pentecoste e messaggi "personali" a Pietro, Paolo e Giacomo. Dal suo alto trespolo, "Il Reverendo" esponeva i panni sporchi del villaggio in un pubblico dibattito. Uomini a destra, donne a sinistra, tutti contraevano i glutei e incurvavano le spalle. Chi avrebbe preso di mira nel bel mezzo della Messa domenicale? Di solito i giovani uomini e donne dell'età giusta per ammirarsi a vicenda. Per esempio, si poteva sentire: "Lucia e Carlo (o Cristina e Antonio, o Marietta e Guido), che da qualche mese si godono le passeggiate insieme vicino al Piccolo-Bosco, hanno avuto, credo, ampia opportunità di apprezzarsi e rispettarsi a vicenda. Li invito a venirmi a trovare una di queste sere. È giunto il momento di fissare la data per le pubblicazioni di matrimonio!" Alla parola "matrimonio", diversi banchi scricchiolarono immediatamente con tutto il loro vecchio legno. Erano i banchi dove i padri di Lucia, Cristina e Marietta si erano seduti furiosamente, completamente storditi dalla notizia: la loro figlia stava "amoreggiando"! Per di più, con un buono a nulla, un uomo senza un soldo, senza valore. A destra della chiesa, le madri si facevano il segno della croce: l'"atmosfera" del pranzo era già assicurata, grazie, Padre! Mentre davanti, i Figli di Maria chinavano a turno il capo. Era ormai il loro giorno di festa. Dal pulpito, Don Tecchiolli ora fulminava contro l'immodestia della moda femminile, ispirato dagli scagnozzi di Lucifero: "Ah! Non è Maria Goretti che, come te, si sarebbe fasciata le caviglie con invisibili fascette rosa per imitare meglio il colore della sua pelle!" Quanto saranno alti i vostri orli? Si vedono già i polpacci! Non c'è bisogno di tirarvi le gonne, ve lo dico io, si vedono le gambe! Che senso ha mettersi sotto la protezione della Madonna quando siete, spudoratamente, incitamenti al peccato, tentazioni ambulanti! Viene voglia di sorridere, vero, cari lettori? Eppure, nonostante queste dichiarazioni ormai superate per l'epoca, questo sacerdote, una volta tornato con i piedi per terra e sceso dal suo pulpito, paradossalmente si fece sempre portavoce della causa dei deboli e degli esclusi. Si fece paladino di tutti gli emarginati: disertori da entrambi i fronti durante la guerra, vagabondi braccati, stranieri del villaggio che prontamente sposava con gente del posto e, soprattutto, ragazze madri! Le mura della vecchia chiesa risuonano ancora della sua indignazione contro le "tombe imbiancate" che condannavano irrevocabilmente queste giovanissime madri, queste "peccatrici" che disonoravano le loro famiglie e tutto ciò che toccavano. Per tutta la vita, Don Tecchiolli suonò le campane dei ricchi, dei notabili e del vescovado, chiedendo aiuto per le sue protette e i loro bambini. Arrivò persino a concedere alla levatrice di Ranzo le due stanze più belle della canonica perché potesse accogliere queste ragazze rifiutate, incinte fino alle lacrime. Ed era commovente vedere il burbero Don Tecchioli, con il suo aspetto da Anthony Quinn, camminare nervosamente davanti a casa sua ogni volta che un lieto evento si verificava sotto il suo tetto! Solo molto più tardi, diversi anni dopo la sua morte, una prozia mi rivelò il segreto di Don Tecchioli. Era figlio illegittimo di un borghese altoatesino che aveva abbandonato lui e la sua semplice madre contadina fin dall'inizio. Ne aveva sofferto per tutta l'infanzia e la giovinezza. E la sua vocazione nasceva dal suo stesso isolamento... YVONNE SOMADOSSI

-

Collaboratrice domestica in CaliforniaEmigrata di Covelo con la bambina di cui si occupa nella casa in cui lavora in California. Nel mandare la fotografia ai parenti scrive nell'angolo in alto: "Qua solo un cantone i 20 metri de lungo ma pure lavoro per pulizie" (se interpretate diversamente segnalatecelo). La stampa misura 14x9 cm, compreso il bordo bianco, ed è conservata incollata in un vecchio album fotografico.

-

Le petit-beurre de StalineQuesto articolo, "Il Petit-Beurre di Stalin", fu pubblicato in un numero speciale del giornale "La Cité, dicembre 1987" dedicato all'importanza dei giornali. La Cité aveva anche scritto un breve profilo di Yvonne Somadossi (in Belgio il cognome ha perso una m). Yvonne era figlia di Angelo Sommadossi e Costantina Pisetta, emigrati da Ranzo in Belgio. Qui parla della sua famiglia e della sua casa, fissando l'attenzione in particolare sull'importanza della lettura, con realismo e ironia. --- Questa la traduzione: Il biscotto al burro di Stalin di Yvonne Somadossi "Una casa senza giornale è come una casa senza finestre", diceva mio padre, e, a dir poco, non abbiamo mai rischiato di soffrire di claustrofobia in casa. Questi nobili principi paterni generarono quattro voraci lettori (un paio di ragazzi e un paio di ragazze, di cui io ero la più piccola) e l'abitudine di sacrificare automaticamente una buona parte dello stipendio del capo sull'altare dell'informazione. Per l'acquisto del quotidiano belga di tendenza Angelo. E l'abbonamento italiano a Famiglia Cristiana, decisamente filo-vaticano, per compiacere la mamma. Generarono anche la mania di lisciare istintivamente, per meglio esaminarle, le pagine di Rappel che poi servivano per avvolgere i cavolfiori. E la più insidiosa era quella di rubare di nascosto una copia dell'"Dernière Heure" indirizzata al signore del primo piano ogni volta che spuntava dalla sua cassetta della posta. Quando dico furtivamente... chiamiamola un prestito unilaterale. Da parte dei miei fratelli maggiori. Scorrevano i titoli, li confrontavano con i "nostri", riponevano con cura il giornale nelle sue pieghe e poi, in un lampo, finiva nella cassetta della posta, invisibile e inosservato dal destinatario. Questo coglieva i colpevoli a giorni alterni: "Non vi vergognate, ladruncoli?" "Assolutamente no!", quando non lo sentivano scendere. Il signore del primo piano occupava in realtà anche tutto il secondo piano e la veranda che si affacciava sul giardino, al piano terra. D'accordo, era il proprietario, ma sei ampie stanze per un uomo solo! A nostro avviso, stava accumulando lì il suo avido ed egoistico rifugio, mentre, a suo dire, nascondeva la sua angoscia di vecchio senza famiglia, il dolore della sua vedovanza e, peggio ancora, la sua vedovanza senza figli. Capisce, signor Somadossi, la tragedia di questa grande, vuota, inutile baracca? Se solo sapesse quanto invidio lei e i suoi quattro piccoli monelli. Ma capisco che non ci riesce. Quando il paradiso è la tua ostrica, è difficile mettersi nei panni di qualcun altro, senza teste bionde... Mio padre, che era andato a pagare l'affitto e attendeva cortesemente la ricevuta, affermò: oh sì, sì, aveva capito perfettamente. Essere il padre di un quartetto di gangster smaglianti e capaci di scherzi efferati non gli impediva di simpatizzare per l'insopportabile sofferenza delle grandi case senza eredi. La prova. Ribadiva la sua offerta di scambio. Il permesso di affittare una stanza in più. Ne occupava solo una, e per sei persone era un po' angusta, anche con la cucina... A queste parole, il povero piccolo riccone diventò bianco come un lenzuolo. Un tic gli scosse i baffi a forma di scopa di O'Cedar: Signor Somadossi! Suvvia! Sia ragionevole. Senza i suoi figli, avrei detto di sì. Ma, ma, ma... Ma "con", la moquette delle scale implorava pietà, come se fosse già devastata dal galoppo dei cosacchi italiani. Lo spettro di mille calamità oscurava la carta da parati del pianerottolo. Per non parlare del rumore che... Basta! Mio padre si era congedato con dignità,indicandomi il piano terra dove, appostati nel corridoio, i miei fratelli maggiori osservavano la sua statura di un metro e novanta. "Allora, papà? È un sì questa volta?" — "È un no. Come sempre. No comment." "Può crepare!" ribatterono furiosamente sei occhi. Un pio desiderio che i miei occhi di tre o quattro anni difficilmente condividevano. Dopotutto, il vecchio non era cattivo. "È peggio", corressero i miei fratelli. "I dittatori sorridono sempre ai bambini." Capii il significato di questa affermazione in seguito, tanto categorica quanto incomprensibile per me. Di quel tempo lontano, ricordo solo il nostro vorace appetito per i giornali, condito da mille battute. E l'alta figura del patriarca. D'altra parte, ciò che la mia memoria non dimenticherà mai è il terrore che, per la prima volta nella mia vita, un titolo di giornale mi instillò. Un titolo grande come un bracciale. Voglio dire, alto come i nastri viola delle corone funebri. Inizio marzo 1953. Ultimamente erano successe parecchie cose intorno a me a casa. Ero una bambina carina e frequentavo l'Istituto Sainte-Marie, nella sezione Materie Serie e Studi Correlati. Gonna a pieghe obbligatoria. Postura impeccabile. Niente sputi sulla spugna per inumidirla e cancellare le righe sulla lavagna. Okay, obbedivo senza un lamento, discepola del pugno di ferro e della mentalità del "stringere le viti". Solo che a volte mi mancava il sapore della plastilina. Quella che mangiavo l'anno prima quando Mademoiselle Emilie, la maestra della scuola materna del terzo anno, ci dava lezioni di modellismo. Per consolarmi, raccolsi i frutti dello sforzo extra che avevo dedicato alla lettura così presto. Il vantaggio che avevo guadagnato sulle mie rivali con le loro code di cavallo, a malapena in grado di distinguere una B da una D, era tale che leggevo fluentemente già da diverse stagioni. E non solo i testi delle canzoni popolari, i cui testi, degni delle antologie della Pléiade, erano esposti nella vetrina del negozio di dischi di "Frique" in Place de la Victoire. "Te l'avevo detto, Lily, che presto saresti diventata mia moglie." Decifrai anche, come un virtuoso, i titoli dei giornali nella vetrina della libreria "Passe-Temps" in Rue Neuve, proprio accanto alla scuola. Quella mattina di marzo del 1953, vidi... l'orrore. "Stalin è morto." Che mi inchiodò sul marciapiede. Poi, riuscii a muovermi. A entrare nel collegio. Al cancello, con le ginocchia e la cartella che tremavano, entro nella mia classe prima. "Stalin è morto!" Lavorammo due ore. Presi il mio lavoro dal cesto chiuso nell'armadio. Un guanto per lavarsi, lavorato a maglia legaccio. "Stalin è morto." Yvonne! Stalin è morto! E quello fu il naufragio. Il dolore mi inondò. Improvvisamente sentii l'acqua riversarsi da ogni parte. Stavo soffocando nel mio gomitolo di lana mentre Suor Saint-Louis, disperata per la mia disperazione, chiedeva a ripetizione "Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va?" di leggere cosa stava succedendo sul mio viso. Finalmente capì, tra due singhiozzi: "È perché Stalin è morto come mio padre!" Sembrava sapere, ma non capiva il collegamento. Insistette dolcemente: "Tuo padre non è morto ieri, Yvonne, è stato, dai..." "Due anni fa, sorella mia! Ma d'altronde, non ho pianto. Non me ne sono resa conto. Mentre Stalin, l'ho scoperto solo ora alla libreria per bambini!" "Suvvia, mia cara bambina, non ti mancherà Stalin! Per molte persone, la sua scomparsa è un grande sollievo! E tu non lo conoscevi nemmeno." "Ma io lo conoscevo! Mi ha persino dato un biscotto al burro quando sono andata a salutarlo domenica!" L'espressione inespressiva di Suor Saint-Louis era un'altra cosa. Per quanto tempo è rimasta immobile, con la mascella leggermente aperta, mentre io singhiozzavo ancora più forte? Non lo so. Tutto quello che posso dire con certezza è che quando, desiderosa di spiegarmi, sono finalmente riuscita a spiegare tutto ciò che mi turbava, sono stata soffocata dalle risate, a scuola e a casa, con abbracci e scherzi, capisci! Perché? Perché Stalin era, per me, il vecchietto del primo piano. Era così che i miei fratelli e mia sorella avevano soprannominato il padrone di casa tra di loro. Per via dei suoi baffi da "piccolo padre del popolo" e della sua aria un po' tirannica. Così poco! Come potevo sapere, io che ero nata nell'angusta cucina al piano terra, che avevo sempre sentito chiamare Stalin il padrone di casa, che ce n'era un altro in un palazzo a migliaia di chilometri di distanza? Un altro che aveva più paura di essere avvelenato dai suoi amici che dal rumore dei bambini che correvano su e giù per le scale! VOLTO E PROFILO di Yvonne Somadossi Ogni martedì, sotto le mentite spoglie del Gatto di Geluck, si scatena, si scatena e denigra sul quotidiano Le Soir. Scoperta da "Le Soir Jeunesse" nel 1963, vincitrice di numerosi premi letterari, è stata, fin dalla sua celebre "Lettera aperta a Roger Nols" del 1979, una portavoce dell'immigrazione italiana. Collabora anche con diversi media italiani e si guadagna da vivere come copywriter pubblicitaria.

-

Elio Sommadossi - Belgio - Oltre confini e generazioniElio Sommadossi, nato a Ranzo nel 1945, da Antonio Sommadossi e Giacomina Pisetta, è emigrato, pochi mesi dopo, con la sua famiglia in Belgio, dove il papà faceva il minatore. 20 anni dopo ha visto l’Italia che lo ha molto attratto e, dopo aver vissuto 71 anni in Belgio si è trasferito nel suo paese natale.

-

Nell'orto a CadesinoErnestina Merlo, "Inota", emigrata da Covelo a Cadessino, nell'orto a raccogliere verdura con un cesto. La fotografia 5,3x5,3 cm è inserita in una stampa a bordo dentellato 9x6 cm. Sotto l'immagine è riportata a penna in corsivo la scritta "Ricordo Ernestina fatto in Cadesino 18/8/53". È conservata in un album fotografico.

-

Lettre ouverte aux Schaerbeekois pas racistes ! Mais…Questa lettera aperta di Yvonne Sommadossi, nota in Belgio come Yvonne Somadossi, è stata pubblicata in prima pagina sul "Le Soir", il maggior quotidiano belga, il 9 ottobre del 1979. Yvonne era figlia di Angelo Sommadossi e Costantina Pisetta, ambedue emigrati da Ranzo in Belgio alla fine degli anni venti del novecento. Lei non c'è più, ma il marito ha condiviso con noi questo straordinario documento, presentandocelo con queste parole: "Je suis ravi que vous utilisiez sa Carte Blanche publiée dans le journal Le Soir de 1979. Je ne connaissais pas encore ma future épouse mais j'avais lu cette Lettre Ouverte en première page du journal et j'en avais été bouleversé comme des milliers d'autres lecteurs. Jamais - ni avant ni après - Le Soir n'avait eu autant de réactions. Yvonne fut invitée au journal pour trier, avec une journaliste, les réactions - positives et négatives - les plus intéressantes. Plusieurs pages du journal y furent consacrées. Enfin, c'est à cause de cet article que, quelques années plus tard (1983) Le Soir lui commanda un "billet d'humeur" chaque semaine dans lequel Yvonne pouvait écrire ce qu'elle voulait, sur le sujet qu'elle voulait, en toute liberté." A seguire, per chi non comprende il francese, forniamo la traduzione del messaggio di Jean e della lettera aperta di Yvonne; essa ha una forza e un profondità immutate, nonostante siano passati molti anni da quando l'ha scritta. La citiamo col solo nome di battesimo, con l'affetto dovuto a chi è di famiglia, perché lei è una di noi. "Sono lieto che tu stia utilizzando la sua lettera aperta pubblicata sul quotidiano Le Soir nel 1979. Non conoscevo ancora la mia futura moglie, ma avevo letto questa lettera aperta in prima pagina e ne ero profondamente sconvolto, come migliaia di altri lettori. Mai prima, né dopo, Le Soir aveva ricevuto così tante reazioni. Yvonne fu invitata al giornale per vagliare le reazioni più interessanti, sia positive che negative, con un giornalista. Diverse pagine del giornale le furono dedicate. Infine, fu proprio grazie a questo articolo che, qualche anno dopo (1983), Le Soir le commissionò la scrittura di un "articolo d'opinione" settimanale in cui Yvonne poteva scrivere quello che voleva, su qualsiasi argomento desiderasse, in completa libertà." ----- Carte Blanche – Le Soir - 09.10.1979 Lettera aperta agli abitanti non razzisti di Schaerbeek! Ma... Di Yvonne Somadossi (*) Signora, Signore, Voi vivete a Schaerbeek. Avete scritto o telefonato al vostro sindaco: «Signor Nols... Gli stranieri del nostro comune sono davvero troppo disgustosi. Perché, in questi tempi di crisi e disoccupazione, li tolleriamo ancora in Belgio?». In altre parole, perché non diciamo loro: «Non uscire dal gregge, Francesco, Ahmed o Pedro, altrimenti tornate a casa, alla casbah o a Rabat. » Oh, che gentilezza! Non vivo a «1030 Bruxelles». Ma mi immischio comunque in ciò che mi riguarda. Sono straniera. A prima vista non si direbbe. Col tempo sono diventata «una buona selvaggia», una ragazza quasi del tutto civilizzata. La mia pelle non è grassa. Mi lavo. Quando preparo da mangiare, l'odore dell'aglio non si sente fino alla rotatoria. E pulisco persino il bidone della spazzatura con la candeggina (- Ma dai, è ridicolo! Smettila! I netturbini sono turchi). Straniera, sì. Italiana al 100%. Con la circostanza aggravante, la fortuna, il piacere di esercitare un mestiere che adoro. In un paese che adoro: il vostro. Tanto vale confessarlo subito, non è una fetta di pane belga che rubo ogni giorno a mezzogiorno nell'agenzia pubblicitaria che mi dà lavoro. È proprio un grosso sandwich tostato con senape e burro che mi mangio. Non posso lamentarmi, no. Eppure, quando sento gridare «emigranti imbavagliati o rimandati indietro», muoio dentro. Muoio segretamente. E «sento» la maniglia di corda di una valigia di cartone che mi sega le dita. Rabbrividisco «dentro» perché ricordo... La mia prima infanzia. L'inizio degli anni '50. A Pont-de-Loup, nel cuore del Paese nero. Con la mamma, i fratelli maggiori, la sorella maggiore. E un uomo alto che per me, allegra bambina di 4 anni, ha gli occhi più belli del mondo. Quest'uomo era mio padre. Il segreto del suo trucco-occhi-sempre-contornati è firmato "Ricialnoir. Pozzo n°9". Un trucco che non andava mai via. E sotto quello sguardo, ci amavamo, stretti stretti, in sei, in un bilocale senza elettricità. Una mattina, il grande uomo giaceva disteso in abito blu navy sull'unico grande letto dell'unica camera. Mi dissero che era improvvisamente andato in paradiso. Ma Angelo, mio padre, non morì secondo le regole chiaramente specificate sul modulo verde. Non ne avrebbe più fatti altri! Morì poco prima di raggiungere il tasso di silicosi richiesto per lasciare una pensione alla sua vedova. Diciassette anni di miniera. Ma i suoi polmoni erano per metà compromessi. Giusto quanto basta per soffocarlo. Non abbastanza perché la mamma potesse percepire la pensione. Me lo ricordo bene. Per dodici anni mia madre si è alzata alle 4:30 ogni mattina. Cinque chilometri a piedi per andare al lavoro. Ma ancora una volta rimarrete delusi, cari amici di Schaerbeek. Non era un lavoro pulito. Si trattava di selezionare il carbone “in superficie” della miniera. Ahi, ahi, ahi! Ancora polvere! Ovunque, vi dico. E in fretta, in fretta, piegata per nove ore di fila su un nastro trasportatore, bisogna separare i sassi dai pezzi buoni di carbone. Una sorvegliante vi incoraggia alle vostre spalle. La guardia, invece, vi cade addosso quando il ritmo rallenta. Pigrona. E l'igiene in tutto questo? Bleah! Unghie in lutto [annerite dal carbone]. Un collo grigio pallido alla luce del sole, sempre ribelle. E non sono più mani quelle di Costantina, sono grosse zampe gonfie, striate, solcate da solchi neri. Ancora visibili oggi. Puoi venire a trovarci. Me lo ricordo. Tiriamo fuori i fazzoletti. Io e i miei fratelli, impegnati a fare la lingua ai seicento abitanti di Franchimont, attorno a un tavolo illuminato dalla luce di una lampada a olio [Come dire che loro erano ancora più eroici di quei 600 abitanti di Franchimont che nel 1468 avevano combattuto fino alla morte contro gli invasori, così da essere considerati dai belgi l'emblema della resistenza] . Stai scherzando, è il tempo di Dickens? No, è il 1955. Nessuno che faccia recitare o corregga. La mamma, che con le sue banconote delizia il fornaio: «- Signore, 2 panini morbidi, grazie.», ignora tutto dei coraggiosi abitanti di Liégeois. Quello che sa è che deve finire in fretta di lavare a mano, altrimenti domani le vicine parleranno al proprietario: - Ah! È una nottambula, Costantina! L'ho sentita pompare acqua fino alle 11 di ieri sera. Me lo ricordo. Ricordo ancora mille piccoli dettagli. Ma, per favore, ricordate anche voi. Il lavoro che il vostro governo ci ha offerto e che i nostri genitori erano ben contenti di aver trovato, è vero, ripugnava, ripugna ancora i belgi. Ci ha fatto guadagnare, e ci fa guadagnare ancora, l'uso condiscendente del "tu" informale, che ci colloca esattamente tre gradini sotto la persona che ci sta parlando Scusate? È un "tu" educato? Perché non date mai del tu a un parigino, a un inglese, ai dipendenti della CEE, che sono stranieri dalla testa ai piedi? Sono sbalordita. Come... ma come si può, nel 1980, mantenere una mentalità così ristretta, basata sulle caste, e indossare una corazza così dura? Come si può giudicare senza pietà Ahmed che “preferisce” la carne di montone macellata alle vostre bistecche ben pulite e igienizzate? Come si può accusare Maria che... non fa il “suo” sabato, non sa usare il tergivetro e si soffia il naso nel tovagliolo? Se solo sapeste quanto le vostre abitudini siano bizzarre ai nostri occhi. La casalinga belga, campionessa del bianco immacolato, strofina, pulisce, con forza, con i bicipiti, con l'olio di gomito. Il marciapiede, la facciata, il davanzale della finestra, la strada e i wouah-wouah. – Attento, Albert, i tuoi piedi! Il mio salotto è stato aspirato! Da voi si potrebbe mangiare per terra. Da “loro”, da me, si mangia sul tavolo o con le mani, ma ci sono un sacco di granelli di follia che volano nell'aria. Cosa? Sto esagerando? Voi siete puliti, niente di più... e io continuo a ripeterlo? Ma voi, trattandoci da sporchi, cosa avete fatto? Signora, signore, andate a vedere e rivedere «Pain e Chocolat» ["Pane e cioccolata" è un film del 1973 con Nino Manfredi e Johnny Dorelli, che mostra la difficile situazione degli emigrati italiani in Svizzera]. Sostituite la vostra smania di pulizia con una uscita al cinema. Aprite gli occhi. E ammettete che se avete avuto la fortuna di nascere in Belgio, non ne avete alcun merito. È stato il caso a farvi nascere dalla “parte giusta” delle Alpi, del Bosforo, a nord del Mediterraneo e dei Pirenei. Per riuscire a tollerarci (che brutta parola!) a vicenda, mi sembra, credo che abbiamo bisogno di una buona dose di indulgenza. E di umorismo a volontà. Questo periodo è così drammatico che bisogna gestire i piccoli drammi senza farne un dramma. Personalmente vedo solo una misura da prendere con estrema urgenza: allargare, ampliare, abbattere le nostre porte. Parlo di quelle del cuore. Yvonne Somadossi (*) Straniera

-

Barista in PennsylvaniaGiuseppe Zanella, emigrato da Covelo a Mount Carmel, in Pennsylvania, davanti al ristorante in cui faceva il barista. Sulla porta è scritto il numero 300, di fianco ad essa c'è un'insegna "Barbeys beer" e sull'altro lato un'altra insegna non leggibile. La stampa è un ingrandimento 15x20 cm ed è conservata in un album fotografico.

-

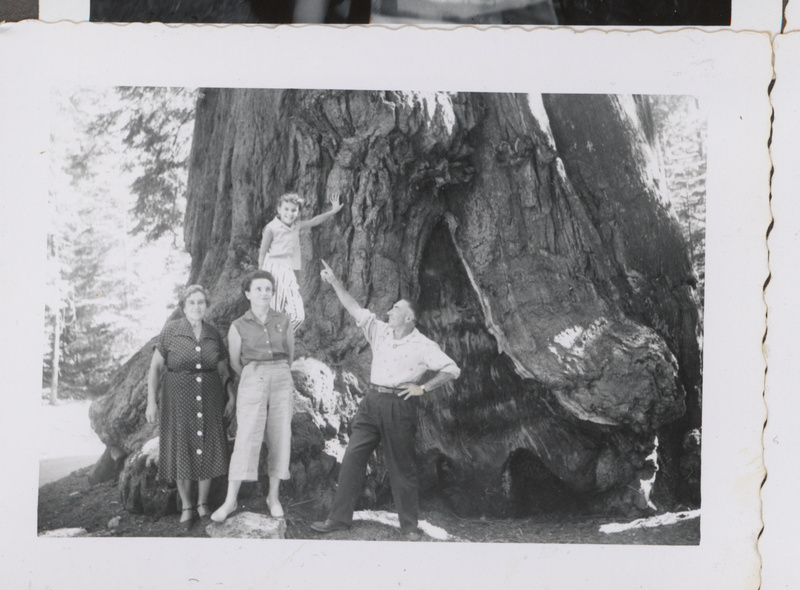

Sotto la sequoiaI fratelli Roberto e Ersilia Zanella, con la cognata Olga Tasin e la piccola Olga, tutti emigrati da Covelo, sotto una sequoia nello Yosemite National Park in California. La stampa misura 7x9 cm compreso il bordo bianco ed è conservata in un album fotografico.

-

Incontro con l'orso in CaliforniaI fratelli Zanella Roberto e Giuseppe, emigrati da Covelo in California, incontrano un orso allo Yosemite National Park in California. La stampa 9 x 6 cm comprensiva di un bordo bianco è conservata in un album leggermente coperta da un'altra fotografia.

-

Ultimo saluto dalla naveUltimo saluto ai parenti, presumibilmente al porto di New York, dalla nave, di Roberto Zanella, originario di Covelo. Per mancanza di visto, era accompagnato dal poliziotto in primo piano, per il rimpatrio in Italia. La stampa, in bianco e nero, misura 9x9 cm compreso il bordo bianco.

-

Campanella della chiesetta di San ViliLa campanella appesa all'esterno della chiesetta di San Vili, nei pressi di Ranzo sulla strada per Deggia, proviene da un'acciaieria nei pressi di Charleroi in Belgio. Vi lavorava Nerio Zanotto, marito di Irma Sommadossi, emigrata di Ranzo. Quando vennero sostituiti i vecchi sistemi di segnalazione pericoli dell'acciaieria, verso i primi anni '70 del novecento, la campanella venne dismessa. Lui la recuperò, la portò a Ranzo e la installò sulla cappella di San Vigilio, cosicché i molti emigrati di Ranzo, i loro familiari e qualsiasi viandante di passaggio, possa ricordare quegli emigrati con un rintocco di quella campana.

-

Antonio Sommadossi e famiglia in BelgioIngrandimento 18x24 cm. Antonio Sommadossi con la moglie Giacomina Pisetta ed i loro figli: Antonietta accanto a loro; Dina, Elio e Jacqueline seduti a terra, nei pressi della loro casa a Bouffioulx. Di di loro si notano i ruderi della vecchia miniera di Saint-Xavier, chiusa nel 1927, accanto alla quale gli scarti della miniera formavano una collina sulla quale andavano a giocare i bambini. Questo tipo di collina viene chiamata "terrils".

-

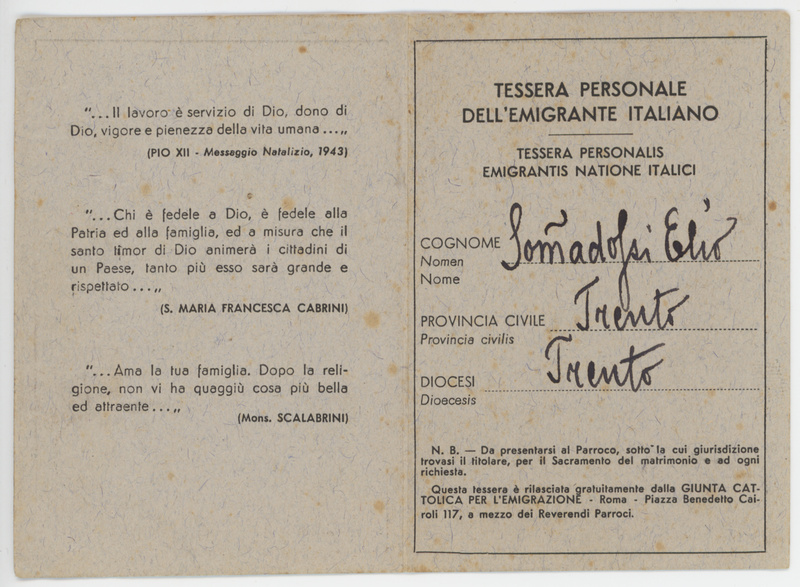

Tessera personale dell’emigrante italianoElio Sommadossi aveva 2 anni quando gli è stata rilasciata questa tessera personale dell’emigrante italiano. Lui era già in Belgio con la sua famiglia che eratrientrava in Belgio dopo aver passato il periodo della guerra a Ranzo. Era una tessera di tipo religioso che gli dava modo di certificare che era stato battezzato e poteva quindi ricevere gli altri sacramenti della chiesa cattolica in Belgio. È scritto bilingue italiano-francese e porta i timbri della curazia di Ranzo e della curia arcivescovile trentina. Il parroco di Ranzo era don Umberto Tecchiolli ed aveva scritto il cognome Sommadossi con una sola emme, d'altra parte anche sul certificato di stato famiglia rilasciato dal comune di Vezzano, di cui Ranzo era frazione, quella doppia emme presente all'inizio, più sotto sembra essere cancellata.

-

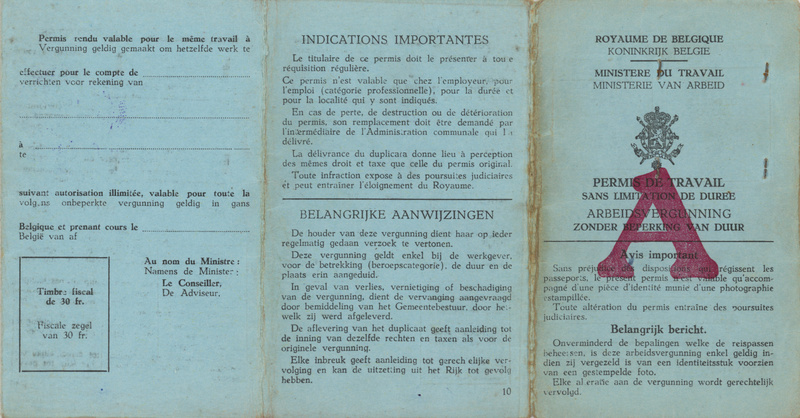

Permesso di lavoro belgaPermesso di lavoro belga di Elio Sommadossi, emigrato da Ranzo in Belgio quando aveva pochi mesi e qui registrato come Elio Somadossi . Aveva 16 anni. Il documento è scritto in francese. È stato rilasciato dal Comune di Bouffioulx, autonomo fino al 1977 ed ora quartiere della città di Châtelet.

-

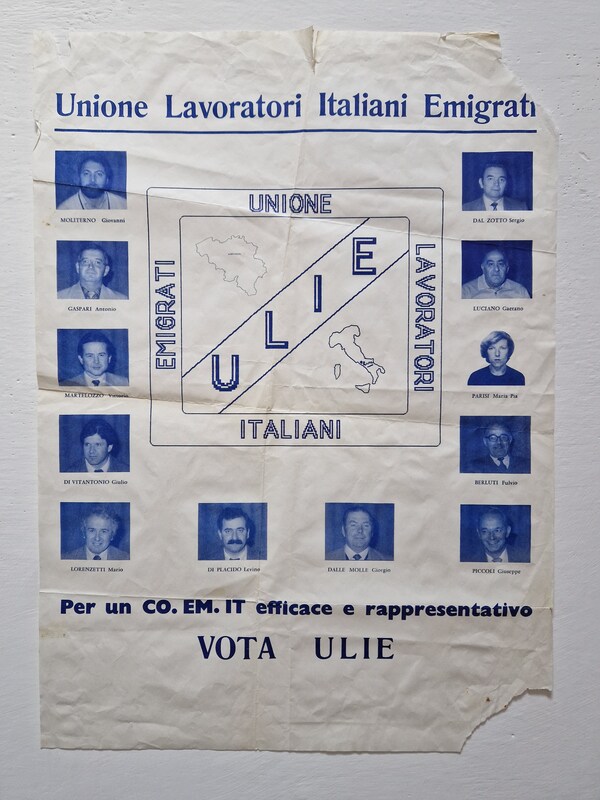

Manifesto elettorale ULIEÈ questo il manifesto della lista che è uscita vincente alle elezioni del Comitato Emigrazione Italiana di Charleroi verso il 1985. Ogni consolato ha il suo comitato che dura in carica 4 anni. I candidati sono rappresentanti di associazioni come ACLI, Associazione Trentini nel Mondo, Circolo Abruzzesi... Gli elettori sono gli emigrati italiani nel territorio di quel consolato. Compito di questo comitato è quello di fare da tramite fra gli emigrati ed il suo console o suo rappresentante , che a sua volta si interfacciava col consolato Generale d'Italia a Bruxelles. Il comitato incontra mensilmente il console, o il suo rappresentante, per portare le esigenze della popolazione, trovare il modo di aiutare i bisognosi, elargire borse di studio... Sono questi rappresentanti a conoscere gli emigrati che vivono sul territorio e le problematiche che hanno, sono vicini ai più bisognosi, visitano i carcerati... Tra loro vediamo sul manifesto, quale unica rappresentante femminile, Maria Pia Parisi, originaria di Ranzo; gli altri provengono da altre regioni italiane.

-

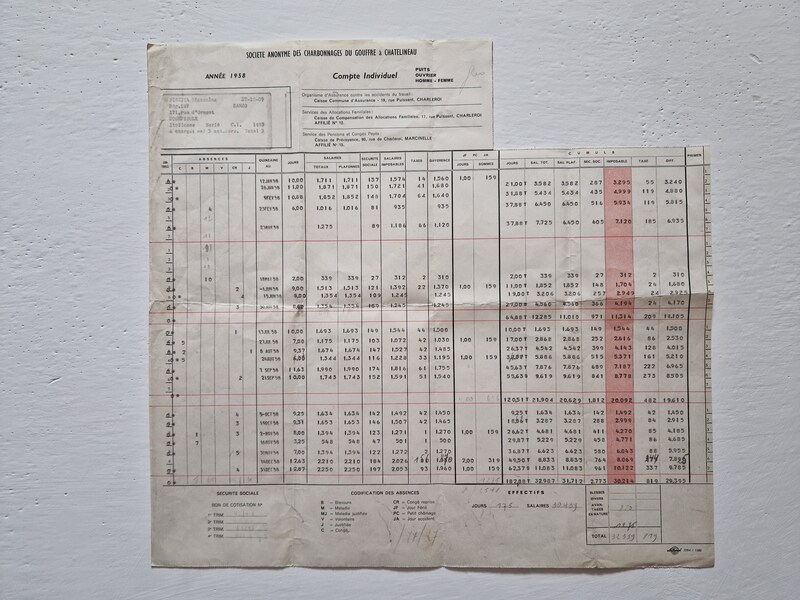

Tabella compensi in minieraAnalizzando questa tabella dei compensi che la Societe Anonyme des charbonnages du Gouffre à Chatelineau versava a Giacomina Pisetta nel 1958 possiamo notare che venivano calcolati ogni due settimane. Dalle sue testimonianze sappiamo che lei lavorava al "triage", un'attività che si svolgeva sulla superficie della miniera dove le donne separavano il carbone dalle pietre ed altri materiali di scarto. Vediamo qui, che è avvenuto presumibilmente nel novembre del 1958 l'infortunio ("blessure") alla mano di cui lei parla a pag 144 (74 del pdf) di

-

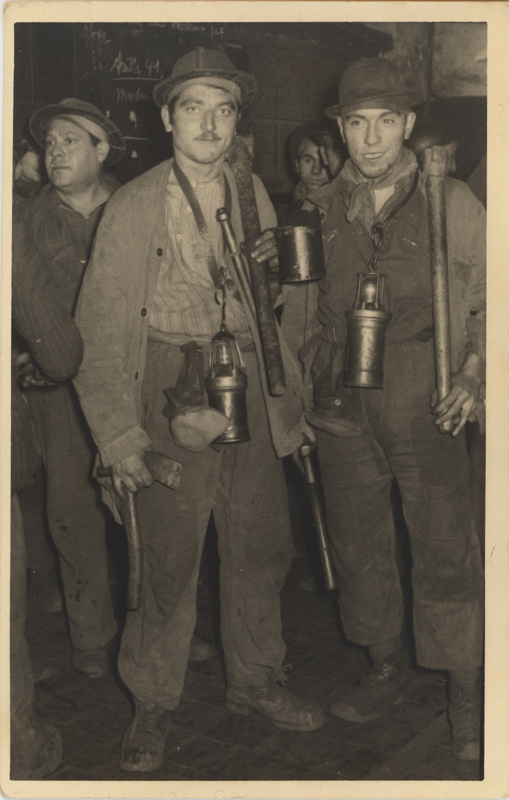

Minatori coi loro attrezziLeo Daldoss con i suoi compagni di lavoro all'interno della miniera della Societe Anonyme des Charbonnages du Gouffre Chatelineau in Belgio. Ogni minatore è dotato di piccone e mazza, casco di cuoio, maschera attaccata alla cintura, lampada a carburo dotata di un lungo gancio col quale si può appendere alla spalla, gavetta. La stampa misura 14x9 cm, sul retro si presenta come cartolina Gevaert ed a matita è riportato il numero 821.

-

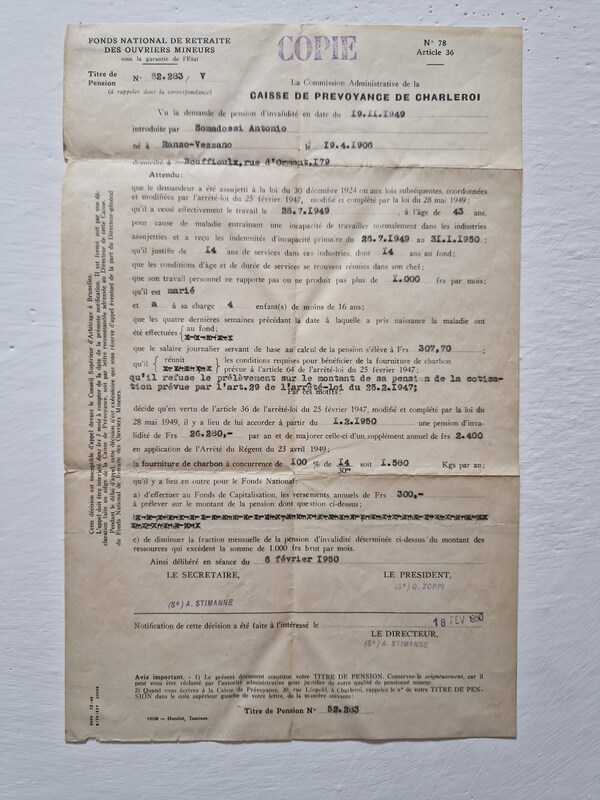

Concessione pensione di invaliditàCertificazione belga che accetta la domanda di pensione di Antonio Sommadossi, originario di Ranzo e minatore in Belgio. La "Commission Administrative de la Caisse de Provoyance de Charleroi" gli assegna una pensione di 26.280 franchi annui (2.190 franchi mensili) oltre a 1580 kg annui di carbone per il riscaldamento domestico. Tale pensione non era sufficiente a mantenere la famiglia per cui la moglie è stata assunta dalla miniera per fare la cernitrice e lui si occupava dei figli e della casa in sua assenza.

-

Santa Barbara in minieraLeo Daldoss, con un altro minatore presso la statua di Santa Barbara, all'interno della miniera della Societe Anonyme des Charbonnages du Gouffre Chatelineau in Belgio. Santa Barbara patrona dei minatori si festeggia il 4 dicembre, anche all'interno delle miniere. La stampa è in bianco e nero, con bordo bianco, in formato classico 10x15 cm. Sul retro vi è il timbro "Parmentier photo-optique Chatelineau" e il n. 93.

-

Leo Daldoss in minieraLeo Daldoss, nato a Ceniga nel 1934 da genitori di Ranzo (che si erano trasferiti là quando il padre lavorava in un albergo a Riva del Garda), nel 1955 è emigrato in Belgio, ha sposato Jacqueline Sommadossi (figlia di Antonio e Giacomina Pisetta anche loro emigrati da Ranzo), ha lavorato per anni in miniera e poi in acciaieria; è morto di "mal de la mina" nel 1991. Qui lo vediamo nella miniera della Societe Anonyme des Charbonnages du Gouffre Chatelineau in Belgio, come documentato dal suo

-

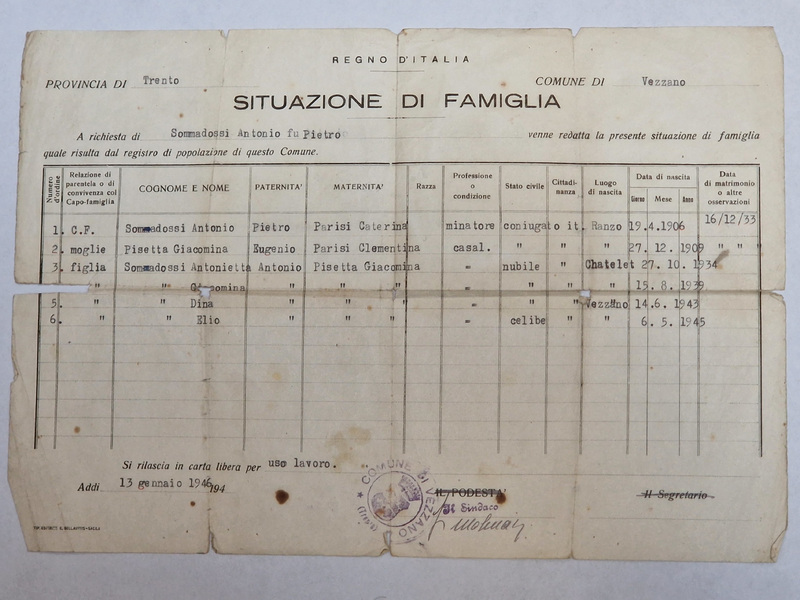

Situazione di famiglia di Antonio SommadossiCerticiato della situazione di famiglia di Antonio Sommadossi rilasciato dal Comune di Vezzano in vista del suo rientro in Belgio. Fanno parte del suo nucleo familiare la moglie Giacomina Pisetta, i figli Antonietta, Giacomina, Dina e Elio. Da notare come sull'intestazione i certificato fosse intestato a Antonio Sommadossi con due emme, mentre in tabella quella seconda emme sembra cancellata; cosa che creerà una certa confusione più tardi come ci racconta Elio Sommadossi al minuto 33:46 della sua intervista:

-

Casco da minatoreCasco usato da Antonio Sommadossi di Ranzo emigrato in Belgio dove ha lavorato in miniera dal 1927 al 1949, quando la silicosi lo ha costretto alla pensione. Era rientrato con la famiglia a Ranzo nel periodo bellico, ma poi era tornato in miniera, nonostante la salute già compromessa, per poter raggiungere il diritto alla pensione. Il casco, come la divisa, il piccone, la mascherina e la lanterna, era uno degli elementi che venivano forniti al minatore quando iniziava il suo lavoro, il cui costo veniva poi detratto dalla paga. Veniva usato sopra il berretto come si vede nella foto del genero:

-

Questionario progetto "Oltre confini e generazioni"Il questionario intende rendere consapevoli gli alunni delle esperienze di emigrazione ed immigrazione, passate e presenti, diffuse nelle famiglie. Fornisce l'occasione di informare le famiglie sul progetto in corso. Pone anche le basi per raccogliere eventuali disponibilità da parte di familiari, amici e conoscenti a collaborare a questo progetto.

-

Progetto didattico: Oltre confini e generazioniIl progetto prevede 3 interventi in classe di esperti esterni, di cui il primo introduttivo, condotto dall'associazione "Trentini nel mondo". Al termine dell'incontro viene distribuito un questionario da compilare in famiglia. Tenendo conto anche dei risultati dei questionari e delle curiosità espresse dagli alunni, le insegnanti scelgono tra le quattro proposte espresse nel progetto quella più consona alla classe, così come le tematiche di maggiore interesse. In base alle scelte fatte, vengono quindi concordati i due successivi incontri guidati da collaboratori di Ecomuseo. --- Nell'anno scoalstico 2025/26 hanno aderito a questo progetto le classi 4 primaria ^ di Terlago; 3^, 4^ A e B, 5^ della pr. di Vezzano; 2^ A , B e C della sec. di Vezzano; 3^, 4^ e 5^ della pr. di Sarche, 2^ A e B della sec. di Cavedine, 3^ A e B della pr. di Dro per un totale di 15 classi e 245 alunni.