Contenuti

-

Malga ValleLa malga Valle o "Malga de la Val", ora in ruderi, si trova sul Monte Bondone, nel territorio di Laguna-Musté in località "La Val" al di sotto dell'attuale malga di Cavedine. È stata costruita dai soldati dell’esercito austro-ungarico, stanziati nelle trincee del Monte Bondone durante la prima guerra mondiale, per avere assicurati latte, burro e formaggio che vi venivano prodotti. Funzionò regolarmente, con la presenza di 30-35 mucche e manze, fino al 1938. Da allora la costruzione fu completamente abbandonata tanto che nel 1958, a seguito di un’abbondante nevicata, il tetto crollò dando l’avvio al completo disfacimento. L’ultimo malgaro e casaro che operò alla malga Roncher fu Giuseppe Travaglia (Bèpi Cruf) di Cavedine. Sul sentiero che scende ne La Val, c'è il "Cóel de le Vache", sottoroccia che deve il suo nome al fatto che frequentemente, date le sue dimensioni, veniva usato per mettere al riparo il bestiame durante la notte o in caso di repentini cambi di tempo. Nei pressi di questo sottoroccia i soldati austro-ungarici avevano costruito "i Albi", tre vasche in calcestruzzo poste in successione che captano una sorgente perenne, realizzate per loro uso ma anche per l’abbeverata del bestiame portato all’alpeggio alla malga. --- Bibliografia:

-

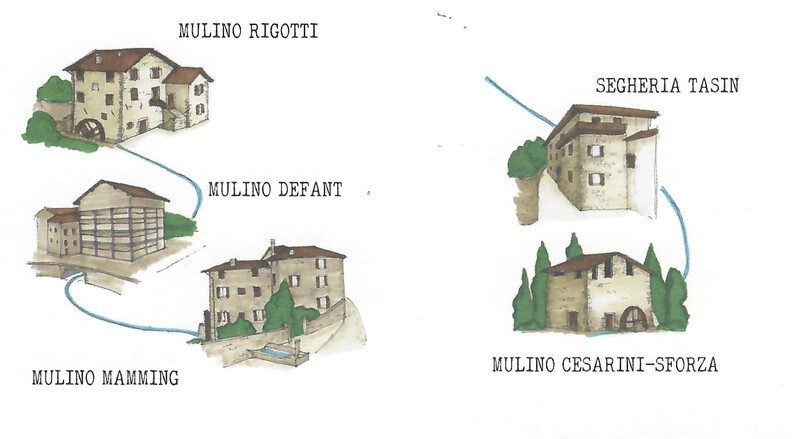

La segheria del tufo dei TasinIn via della Crosara era attiva la segheria del tufo della famiglia Tasin. Qui veniva lavorato il travertino, meglio noto come “tòf”, da trasformare in “tovi” (mattoni di tufo). Questa pietra, tagliata con la sega ad acqua, veniva impiegata per ridefinire le volte o per realizzare le tramezze degli appartamenti. Anticamente l’edificio ospitava anche una fucina ove il fabbro lavorava i metalli e ferrava i cavalli. La segheria terminò la propria attività all’inizio degli anni ’30 del Novecento a causa del crollo del tetto dovuto allo scoppio di un incendio. “La Tòvara”, situata in località della “Pontare” di Terlago, era il luogo da cui si estraeva il “tòf” tagliato presso la segheria Tasin. (Testo a cura di Caterina Zanin con la collaborazione di Verena Depaoli)

-

Il mulino Cesarini SforzaLa presenza del mulino della famiglia nobile dei Cesarini Sforza, collocato all’interno del parco di loro proprietà, è attestata almeno dal 1860 nella cartografia asburgica. Appartiene al complesso edificale di villa Cesarini Sforza, eretto dalla Confraternita dei Battuti, che fu venduto inizialmente ai Conti Graziadei nel 1615 e ceduto infine ai Conti Cesarini Sforza nel 1700. Il mulino, dotato di un canale di derivazione, rimase attivo fino al 1935. L’ultimo “molinar” fu Domenico (Minico) Castelli che, assieme a sua moglie Maria Pavoni ed ai quattro figli, si occupava della macinazione dei cereali. Egli terminò la propria opera a causa dell’anzianità che gli impediva il proseguimento del lavoro. Nel 1941 l’edificio venne nuovamente abitato dalla famiglia Depaoli che tuttavia non proseguì il mestiere del mugnaio. Domenico Castelli produceva la farina a partire dal granoturco, dal frumento, dalla segale, dal grano saraceno e dall’orzo e la rivendeva alle vicine comunità di Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, Covelo, Ciago e di Cadine negli anni più recenti. Nel complesso abitativo di famiglia Cesarini Sforza era stata collocata, almeno nel 1896, anche una segheria ad acqua per il taglio del legname. Originariamente l’edificio, trasformato recentemente da una innovativa ristrutturazione ad opera dell’architetto Salvotti, ospitava al piano terra le stanze adibite al lavoro ed ai differenti macchinari o utensili utilizzati dal mugnaio. Il piano superiore invece fungeva da abitazione privata per “el Molinar” e la sua famiglia. Una volta chiusa l’attività lavorativa dell’opificio i conti trasformarono lo stabile in una stalla. Un ulteriore cambiamento della struttura, avvenuto in seguito alla ristrutturazione, è il mutamento del livello del terreno che appare sopraelevato rispetto a quello originario grazie ad uno scavo ai piedi dell’edificio. (Testo a cura di Caterina Zanin con la collaborazione di Verena Depaoli)

-

Il Mulino ex Mamming ora casa MazzonelliIl Mulino Mazzonelli è situato nel cuore del paese all’altezza della strettoia vicina a piazza Battisti. Le prime notizie di questo edificio risalgono al 28 agosto del 1546 quando Colombino Antonio (muratore) acquistò a Terlago una “casa con mulino con filone e due ruote, loco a Pont per 67 ragnesi”. Successivamente passò nelle mani della nobile e ricca famiglia Mamming (da cui deriva il suo nome) che lo sfruttò fino all’ottobre del 1907. In quell’anno venne venduto, per 3.000 corone, dal conte Giuseppe Mamming ad Eugenio Mazzonelli. Quest’ultimo lo trasformò nella sua abitazione privata. Il conte conservò invece “i due mulini con tutti gli accessori, le trasmissioni, gli attrezzi dei mulini, la turbina con accessori”. Particolarmente interessante è annotare che nell’atto di vendita il nobile decise di dividere la particella catastale del mulino per mantenere la proprietà terriera del “Broilo” e di concedere all’acquirente di realizzare un foro nel muro, da erigere, per favorire il passaggio dell’acqua a scopo irriguo. I figli di Eugenio Mazzonelli, durante i lavori di modifica dell’edificio, seppellirono le macine in pietra nel giardino ed attualmente una di queste, grazie alla fortunata riscoperta avvenuta nel corso dell’ultima ristrutturazione, è perfettamente visibile e ben conservata. La presenza di un foro nella parete interna della casa consente di individuare il punto esatto in cui era collocato il perno della ruota del mulino. (Testo a cura di Caterina Zanin con la collaborazione di Verena Depaoli)

-

Il mulino e la segheria Defant--- Il mulino Defant --- Il mulino Defant, collocato in via al Castagnar, è stato l’ultimo opificio a chiudere a Terlago. Rappresentato nella mappa del catasto asburgico del 1860, il mulino venne chiuso, per la sopraggiunta anzianità del “Molinar” Guido Defant, solamente nel 1992. Nel 1907 apparteneva alla famiglia di Narciso Defant che, dopo alcune vicende familiari, ne entrò definitivamente in possesso nel 1928 e nello stesso anno ottenne dal Genio Civile anche la concessione per lo sfruttamento dell’acqua della roggia. Nel 1945 la struttura conobbe uno sviluppo tecnologico grazie al passaggio dal sistema di mulino a macina a mulino a cilindri, dotato di laminati doppi, per il frumento ed il grano saraceno. In precedenza la macina in porfido era stata acquistata a Pomarolo (TN) per sostituire le molle francesi rivestite da un telaio in ferro. Nel 1955 fu comperata una turbina a Merano per migliorare la produzione dell’opificio ma, a causa della scarsa portata della roggia, venne rimossa dopo poco tempo. Si decise dunque di mantenere il motore elettrico installato durante la seconda guerra mondiale. Nel secondo dopoguerra il mulino incrementò la propria produttività ed iniziò, grazie ad alcune conoscenze familiari, a vendere la farina a Molina di Fiemme ed ai “pistari” di Cadine. Significativo è il racconto dell’ultimo “Molinar”, Guido, del trasporto e dell’organizzazione dell’opificio. A partire dal 1949 egli si recava 4 giorni in settimana, svegliandosi alle 2 di notte, in val di Fiemme per trasportare circa 1,5 quintali di farina. Nel 1970, come testimonia l’ampliamento della struttura e l’installazione di 4 silos interni da 7.000 quintali, l’attività Defant aumentò notevolmente la produzione. I cereali venivano versati nei silos grazie all’ausilio di un montacarichi che sollevava fino a 10 quintali. L’opificio macinava frumento (acquistato frequentemente presso Caprino Veronese), orzo, segale, avena e grano saraceno. Il mulino produceva farina gialla, farinetta (adatta al consumo animale) e farina bianca. È interessante ricordare che negli ultimi anni d’attività la famiglia Defant frantumava anche il grano saraceno importato dall’Africa. Al momento della chiusura i proprietari del mulino vendettero i macchinari più recenti ad un’azienda di Bassano del Grappa e quelli più antiquati ad un gruppo con sede in Albania. --- La segheria Defant --- Nel 1881, per ovviare alle dannose e frequenti azioni di contrabbando del legname di Selva Faeda, venne acquistata dalla Rappresentanza Comunale di Terlago una sega ad acqua. Comperata da Carlo Tonelli di Vezzano per 200 f., fu collocata presso l’edificio di Giovanni Defant, nella parte rivolta verso la collina, per tagliare i fusti provenienti dal bosco dell’intero territorio di Terlago. Fu conservata fino alla fine degli anni ’20 del Novecento. (Testo a cura di Caterina Zanin con la collaborazione di Verena Depaoli)

-

Il mulino Rigotti--- Origini del mulino --- La famiglia Rigotti risulta presente a Terlago almeno dalla seconda metà del 1600 e da allora detiene la proprietà dell’omonimo opificio. Il testamento di Gabriele Rigotti, figlio d’Antonio, detto il “Molinarotto” del 1749 costituisce la prima menzione documentaria esplicita dell’esistenza del mulino ed all’esercizio della relativa professione. Egli apparteneva ad una famiglia nativa di San Lorenzo in Banale ma residente già da tempo a Terlago. Il successivo riferimento viene invece riportato nella mappatura del catasto napoleonico del 1860. Nel corso dei secoli l’attività venne tramandata di padre in figlio fino al passaggio all’ultimo “Molinar”, Giuseppe Rigotti, chiamato “Il Barba”, conosciuto come alpino decorato con la medaglia d'argento al valor militare per il servizio prestato a Nikolajewka. Alla sua morte nel 1981 il mulino cessò l'attività rivolta al pubblico. Giuseppe Rigotti è ricordato come una persona molto ospitale, sempre pronta ad una battuta simpatica e di buon cuore. Ospitò per alcune estati il noto pittore olandese Rinny Siemonsma che affettuosamente realizzò il ritratto del cane di famiglia sul cartello per avvisare della presenza del cane Doria. --- Attività generali --- Nel Novecento nel mulino Rigotti venivano macinati fino a 4- 5 quintali di cereali (specialmente grano e granoturco) che solitamente veniva trasportato con i carri dai contadini dei paesi vicini (Terlago, Monte Terlago, Vezzano, Padergnone, Vigolo Baselga ed i paesi del Bondone). È interessante ricordare che negli anni ’20 il prezzo della farina macinata variava da 1,25 lire a 1,50 lire al kilo. I proprietari del mulino Rigotti prestavano anche il servizio di trasporto merci, tramite carro, per il locale comune nel caso di occasionali spostamenti oppure d’acquisti di materiale. Viene registrato anche il pagamento di opera prestata alla Società del Monte Gaggia in occasione di trasporto materiale nel 1922. All’interno dell’edificio sono state trovate alcune incisioni, calcoli e scritte che spingono ad ipotizzare la funzione di luogo di ritrovo e di passaggio di persone del luogo e forestieri. Ad esempio una, riportata sopra la tramoggia, ricorda un’importante e fruttuosa battuta di pesca. È stato scritto il seguente testo: “Domenica 22/4/1928 - Grande pesca ai laghi - lunedì, martedì e - mercoledì non si farà che mangiare pesce -i pescatori”. --- Struttura del mulino --- L’edificio, ristrutturato esternamente, conserva al pian terreno il locale storico del mulino con le macchine destinate alla macinazione ed altri strumenti necessari per la preparazione alla macinazione con gli ingranaggi e le cinghie originali dell’epoca. Sopra ad un tavolato ligneo rialzato è presente l’antica mola in pietra che un tempo era collegata, grazie ad una serie di ingranaggi, all’albero di trasmissione legato alla ruota idraulica posta all’esterno dell’edificio. All’interno della struttura sono ancora visibili le due linee di produzione costruite in due momenti differenti. La più antica, risalente al Settecento, prevedeva la macinatura a pietra alimentata dalla forza motrice esercitata dalla ruota idraulica. Nel 1908 la famiglia Rigotti acquistò a Vienna il sistema a cilindri (Hoerde & Comp) azionato inizialmente dalla ruota idraulica lignea e, dagli anni ’40 secondo tradizione orale, da un motore elettrico trifase. Entrambe le linee di produzione depositavano il macinato nella medesima burattina. Nella descrizione dello stabile, riportata dalla compagnia assicurativa “Istituto Provinciale Incendi – Trento” del 1924, risulta che il mulino possedeva 3 ruote idrauliche e 3 pile utilizzate per la lavorazione dell’orzo. (Testo a cura di Caterina Zanin con la collaborazione di Verena Depaoli)

-

Antichi mulini di Terlago--- Il percorso --- Il presente percorso si snoda principalmente lungo via dei Molini e piazza Battisti, giunge fino in piazza Torchio ed infine tocca via Crosara. Lungo questo itinerario il visitatore potrà leggere i pannelli dedicati, scoprire la storia degli antichi opifici del paese e notare le differenze esistenti tra gli antichi edifici e quelli odierni. Sono stati collocati sei pannelli illustrativi che descrivono le caratteristiche e le vicende dei seguenti stabili: mulino Rigotti, opificio Defant, mulino ex Mamming ora Mazzonelli, opificio Cesarini Sforza ed infine la segheria Tasin. Queste pagine d’approfondimento sono aperte al contributo di chi vorrà offrire ad Ecomuseo materiale, informazioni di supporto oppure segnalare eventuali mancanze. --- Introduzione su Terlago --- Il territorio di Terlago vanta una tradizione centenaria dell’arte molitoria. Il celebre etnografo e studioso Giuseppe Šebesta attesta la più antica presenza di un mulino, tra il 1244 ed il 1247, nel paese di Covelo. Molteplici e frequenti sono le testimonianze quattrocentesche, cinquecentesche e seicentesche che segnano l’intero panorama locale (1468, 1473, 1493, 1496, 1498, 1509, 1511, 1531, 1540, 1594, 1647) e costituiscono il simbolo della fondamentale importanza degli opifici assunta a livello locale. Nel 1860 la cartografia prodotta dal catasto asburgico riportava la presenza di 3 esemplari. Nel 1880 la Camera di Commercio e Industria di Rovereto ne segnalava 4 operanti e regolarmente riconosciuti. --- Il mulino più antico del paese di Terlago --- Il mulino più antico del paese di Terlago, come testimoniato dal coevo Statuto, risale almeno al 1424, e sembra che sia appartenuto alla famiglia dei Gislimberti. Tale “Molendinum Gislimberti” era collocato originariamente in località Pontolin, sul Fosso Maestro, nei pressi della chiesetta di San Pantaleone. Giuseppe Sebesta testimonia infatti l’esistenza di un opificio nelle vicinanze del lago “Primo de decima Molendini sita iuxta heredes paysani … et a via infra versus lacum” almeno dal 1468 fino al 1594. Tuttavia tale posizione risentiva della vicinanza agli acquitrini malarici e, per tale ragione, nel XVII secolo venne trasferito vicino al paese di Terlago. Gli studi effettuati hanno reso ardua la successiva identificazione e rimane dunque il dubbio sul luogo esatto del suo spostamento. Vero è che la tradizione orale della famiglia Rigotti tramanda che l’originaria località del suo mulino era vicino alla chiesetta di San Pantaleone ma, in assenza di documenti scritti comprovanti ciò, non è possibile stabilire una relazione certa tra le vicende dei due opifici. Al contempo l’analisi degli alberi genealogici riportano che la famiglia dei Gislimberti sia confluita e si sia estinta nel ramo della famiglia Defant, proprietaria dell’omonimo mulino. --- Caterina Zanin e Verena Depaoli, autrici di questa ricerca per Ecomuseo, ringraziano per la preziosa collaborazione e testimonianza: Denise Rigotti e famiglia, Guido Defant e la moglie Elena, Giuliana Mazzonelli, conte Lamberto Cesarini Sforza, Sandro Castelli, Ottorino Tasin e la moglie Elvira, Dario Tasin e Sharon Depaoli.

-

Ricostruzione mulino a fini didattici a VezzanoIl video mostra alcuni momenti della ricostruzione del mulino didattico di Vezzano, realizzato da Ecolegno, recuperando parti del Mulino Garbari, l'ultimo attivo nel paese. Per saperne di più consultare la scheda:

-

Il mulino didattico GarbariÈ stato inaugurato il 5 giugno 2025 presso il Teatro di Valle a Vezzano un mulino didattico realizzato dalla Comunità di Valle, ridando vita a ciò che si è salvato del mulino Garbari, l'ultimo a fermare la ruota idraulica a Vezzano nel 1979:

-

Il mulino di CoveloIl mulino di Covelo, situato all'entrata del paese per chi proviene da Ciago, in via Nino Pooli, attualmente abitazione civile, è stato presumibilmente costruito nei primi anni '60 del 1800, in quanto nella mappa catastale del 1860 lo vediamo segnato tratteggiato. Possiamo solo ipotizzare che lì sia stato trasferito uno dei primi opifici a ruota idraulica nel territorio di Vallelaghi attestato da fonti storiche nei lontani anni 1244 – 1247 come “retro molendinum apud Wasketum”. Un mulino viene citato nella Carta di Regola di Covelo nel 1421 all’articolo 25 in occasione della regolazione della zona di pascolo destinata alle bestie minute: "Item quod nullus terrigena sive forensis audeat ducere sive pasculare cum bestiis minutis a vaiono Pelegrini de Bonanottis usque ad molendinum qui iacet subtus Coavalum: in poena quinque solidorum pro qualibet bestia minuta." (Inoltre, che nessun residente o forestiero osi condurre o far pascolare piccoli animali dal burrone di Pelegrin de Bonanottis al mulino che si trova sotto Covelo: sotto la pena di cinque solidi per ogni piccolo animale.) Dove poteva dunque essere posizionato prima? Osservando di nuovo la stessa mappa catastale, troviamo segnata la località “Molin” e quindi ipotizzare che quella fosse la sua sede originale, sempre e comunque alimentato dal movimento dell’acqua del Fos de Cadenis che sorge poco sopra il paese. --- Bibliografia:

-

Al vecchio mulinoEra nell’edificio in località Naran 1, conoscituo come ristorante “Al vecchio mulino”, che un tempo girava la prima ruota idraulica sulla Roggia Grande. Essa alimentava i macchinari della falegnameria di Bassetti Quintino e figli, poi trasferita in via Borgo:

-

Opifici storici della Valle dei Laghi: i muliniQuesto fascicolo riporta il lavoro di ricerca pubblicato nel 2018 sul vecchio sito di Ecomuseo della Valle dei Laghi, https://www.ecomuseovalledeilaghi.it/it/valle-dei-laghi/ricerca/opifici-storici, sostituito con la nuova versione nel 2025. Questo lavoro non è stato pensato per essere una pubblicazione cartacea, ma, seppur con questo limite, pensiamo possa entrare a pieno titolo nella "letteratura grigia" della nostra valle. Nel trasferire il contenuto su questo pdf sono stati aggiornati tutti i collegamenti esterni, eliminando quelli non più funzionanti, inserendo in questo archivio, in formato pdf, alcuni dei lavori citati, al tempo inseriti in siti poi dismessi dell'Istituto Comprensivo, dirottando quindi qui i collegamenti. Qui lo spazio dedicato agli itinerari di ecomuseo:

-

La chiesa di LagoloAlla fine degli anni '60, la stalla della malga di Lagolo, ormai dismessa, è stata trasformata in chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta. È stata benedetta nel 1970 e la sagra si celebra il 15 agosto con un contorno di iniziative focalizzate attorno al "Rebaltón dei pòpi". Di fattura semplice ha all'esterno una campana su un campaniletto e una grande croce di ferro accanto alla porta d'entrata. L'interno è ampio, molto luminoso e colpisce l'imponente struttura lignea della copertura a capriate a vista. --- Approfondimenti: Mussi Danilo; Chemotti Tiziana, La chiesetta di Lagolo, pp. 329-330 IN:

-

Lapide di Stefano Lunelli "nubile"Trascrizione dell'iscrizione: "PREGATE | L'ETERNA REQUIE | A | STEFANO LUNELLI | CHE | AI 15 GENNAJO 1870 | QUI | COLPITO D'APOPLESSIA | SPIRÓ | OTTIMO CRISTIANO | VISSE NUBILE 58 ANNI | R.I.P." Interessante l'antico uso della parola "nubile", col significato di "in età da matrimonio", riferito anche agli uomini. V.

-

Selva FaedaFaeda è un ondulato altopiano che raggiunge 880 m slm, si estende fra la Valle dei Laghi (quella antica, di cui fanno parte i Laghi di Lamar) e la Valle dell'Adige, è coperto da una rigogliosa foresta di abeti e bosco misto, la Selva Faeda. È percorsa da sentieri e strade sterrate utilizzate soprattuto un tempo per lo sfruttamento del bosco; si susseguono dossi e avvallamenti, ognuno col suo toponimo, punti in cui si deposita il legname pronto per la vendita, i "cargadori", ruderi di vecchie casare utilizzate un tempo per il ricovero degli animali e la lavorazione dei latticini. A questo proposito, nella sua descrizione del Distretto di Vezzano del 1834/35, Carlo Clementi scrive: "frondeggia la bella selva di Faeda, dove si ammira fra gli altri il bellissimo faggio detto per la sua forma singolare il Cappellaro, sotto i cui rami foltissimi ed incurvati fino a terra possono godere asciuto ricovero più centinaja di pecore. " --- Bibliografia:

-

Sito archeologico "Riparo Monte Terlago"Il "Riparo Monte Terlago", detto anche "Còel de la vècia", è un interessante riparo sottoroccia posto a 900 m slm, sul Doss Camosciara, sopra Monte Terlago (Vallelaghi - TN), sulle pendici del Gazza-Paganella. Si trova in un luogo strategico in quanto offre la possibilità di godere di un ampio panorama su tutta la Valle dei Laghi consentendo il controllo del territorio. È stato scoperto nel 2008, i primi scavi risalgono al 2009, interessano una superficie di circa 50 mq e raggiungono 2,80 metri di profondità. Sono stati recuperati circa 2.000 reperti: industria litica e in materia dura animale, ceramica, fauna, materia vegetale (carboni, semi), vetro/ambra, metalli, risalenti a Mesolitico, Neolitico, età del Rame, età del Bronzo, età del Ferro, età Romana, Alto Medioevo, è stato quindi utilizzato dall’uomo per migliaia di anni. Il sito è recintato e protetto da una tettoia; accanto il MUSE ha installato una bacheca illustrativa comprendente anche il territorio circostante. ---- Bibliografia: - Pratolina Artelier, Antichi tracciati: il percorso archeologico di Cavedine, Vezzano (TN): Ecomuseo della Valle dei Laghi 2016, p. 2 - Depaoli Verena, Monte Terlago - Riparo Monte Terlago IN : Vallelaghi informa n.3 2019, p. 17 - Neri Stefano, Le nuove ricerche archeologiche al Riparo Monte Terlago, IN : Retrospettive (2022/65), pp. 4-7

-

Malga bassa di Terlago (Lamar)Si trova tra i due Laghi di Lamar, l'edificio grande, un tempo stalla a quota 760 m slm ed il "malghét", un tempo casèra, più in basso. La malga bassa di Terlago veniva un tempo usata dagli allevatori di Terlago nel mese di giugno per un primo periodo di alpeggio in attesa che il clima rendesse possibile l'uso della Terlaga alta, in luglio e agosto, e poi di nuovo a settembre prima di riportare le vacche in paese. Dismessa negli anni cinquanta del 1900 è stata poi utilizzata come discoteca negli anni settanta, "Il Piper",, come colonia diurna del Comprensorio C5 negli anni ottanta-novanta e poi utilizzata solo saltuariamente previa richiesta al comune di Terlago che ne era il proprietario. Dopo l'aggregazionbe di terlago nel comune di Vallelaghi, nel 2017 la struttura è stata messa a norma e quindi a disposizione delle scuole e associazioni del territorio che ne fanno richiesta nel rispetto dei regolamenti comunali. Con l’estate 2019 il "Malghet" è stato dato in locazione per sei anni ad uso di esercizio pubblico con apertura minima dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno. I servizi igienici in dotazione alla struttura sono dotati di accesso dall’esterno e la possibilità del loro utilizzo deve essere garantita liberamente al pubblico, a prescindere dall’accesso al bar. Nel 2021 il Comune di Vallelaghi ha dato in concessione gratuita per nove anni una piccola porzione autonoma della struttura alla Riserva comunale di Caccia di Terlago, attrezzata con una cella frigo, quale centro di controllo per la raccolta dei capi ungulati, con l'impegno di eseguire delle manutenzioni ordinarie alla struttura, come pulizia spazi immediatamente limitrofi, pulizia grondaie, vigilanza dell’area ed a prestare con i propri associati fino ad un massimo di 80 ore per attività che si dovessero rendere necessarie sull’intero territorio comunale. --- Bibliografia: Sommadossi Federico, Il Malghet presso i laghi di Lamar - Malga Laghi di Lamar IN Vallelaghi informa n.1 2019, pp. 16-17

-

Malga di TerlagoSi trova a 1830 metri di altitudine sul territorio del CC di Terlago, a circa 500 metri dal termine della cabinovia che da Andalo porta a Doss Pelà. È di proprietà comunale ed è ora un pubblico esercizio. Chiamata anche "Terlaga alta", per distinguerla dalla malga di Terlago bassa presso i laghi di Lamar, o più semplicemente "La Terlaga". Dalla fine del 1800 possedeva un proprio piccolo acquedotto che si riforniva dalla sorgente attigua "dal Doss della Croce fino sotto al Cason" e un “albi”(abbeveratoio), ora demolito, dislocato nei pressi del “bait dele caore”. Francesco Ambrosi nel 1881 parlando del Monte Gazza in "Trento e il suo circondario" scrive: "Al Doss Leon, alla cascina di Terlago, si gode la vista di un tratto molto esteso di valle di Non". Gli allevatori di Terlago hanno usato la malga in luglio ed agosto fino al 1955 circa, quando, come ci racconta l'ultimo casaro Giuseppe Frizzera nell'intervista collegata a questa scheda, le vacche rimaste in paese erano troppo poche e così è stata data in gestione “al Casaròt” di Sarche che portava su le sue vacche. Da una cartolina, collegata a questa scheda, vediamo che in quegli anni presso la malga c'era una seggiovia e si praticava lo sci. Il 22 luglio 1962 è stata inaugurata la cabinovia che da Andalo raggiunge il Doss Pelà, rendendo il luogo facilmente accessibile da quel versante della montagna. ll Comune di Vallelaghi, in cui quello di Terlago si è fuso col primo gennaio 2016, ha concesso in affitto, attraverso pubblico bando, la struttura con licenza stagionale di ristorante con due sale (170 posti interni), bar, ampia terrazza solarium, 3 camere da affittare, per la durata di nove anni, rinnovabile, nei periodi 20 giugno – 30 settembre (stagione estiva) e 01 dicembre – 20 aprile (stagione invernale) di ciascun anno, prevedendo nel contempo lavori di riqualificazione e ampliamento. --- Bibliografia: - Depaoli Verena, Terlago e le sue acque - 7. Le malghe - 7.2 La Terlaga Alta, IN: Il Libro delle Acque, Associazioni Culturali della Valle dei Laghi 2008, p. 146 - AAVV, Da Pedegaza a Vallelaghi: memorie fotografiche delle 11 Frazioni, Vezzano (TN) : Comune di Vallelaghi 2017, pp. 84, 199, 210, 263

-

Malga di CiagoLa Malga Gazza è situata nel comune di Vallelaghi, a 1570 mslm, nel cc di Ciago I ed è di proprietà comunale. Si trova sul versante ovest del Gagia ( Monte Gazza), verso Molveno e, è stata costruita, a quanto si tramanda, in sostituzione di una precedente che si trovava ai "Stabi" tra la Valle di San Giovanni e Malga Covelo, dalla "società bestiami e caselo" di Ciago che l'ha gestita, affittandola poi negli ultimi anni di attività agli allevatori di Molveno. Dismessa nel 1946, è stata abbandonata. Nel 1962 i volontari di Ciago hanno compiuto dei lavori di manutenzione all'edificio così da poter essere utilizzato dalle famiglie che volevano passare qualche giorno in montagna; è diventata allora "Rifugio Gazza" come campeggia sulla facciata principale. Tra il 1979 e il 1984 è stata affidata alla Ditta Bovara di Bolzano, insieme alla circostante "selva" per la produzione di mugolio, a condizione di una sua ristrutturazione. La ditta ha lasciato il luogo in condizioni pessime e da allora è inutilizzata. Il Comune ha svolto lavori di manutenzione per salvaguardarla ed è aperta ai passanti che vi si possono rifugiare in caso di necessità, anche se il mancato utilizzo porta inevitabilmente con sé il degrado. Sulla strada dal Passo di San Giovanni alla malga c'è la piccola sorgente denominata "El Piocio", che come lascia intendere il nome è avara d’acqua e spesso asciutta. Un centinaio di metri dopo, si arriva a "La re" dove sono state costruite delle opere di presa per captare l’acqua di 3 sorgenti vicine. La vasca di deposito accanto alla strada ha la sorgente circa 50 metri sopra e veniva sfruttata per alimentare anche l’abbeveratoio della malga grazie a tubature in ferro; quella circa 15-20 metri sopra la strada era usata come abbeveratoio ed il pozzetto subito sopra era d’uso potabile; su questo pozzetto c’è la croce di confine fra Lon e Ciago. Aveva diritto di abbeveraggio a "La Re" anche la Malga di Covelo. Poco oltre la malga si incontra l’albi "del Casimiro", la vasca in muratura che raccoglie la piccola quantità d’acqua sgorgante dalla roccia soprastante. Lungo il sentiero tra la malga ed il confine di Molveno, vi è un tratto pianeggiante dove si incontrava l’"Acqua della Tagola", una pozza adibita ad abbeveratoio, ora ricoperta dall’erba. Infine vi erano gli "Albi de Molven", costruiti sul territorio del Comune di Molveno ma alimentati da una sorgente sgorgante da un ghiaione sul territorio del C.C. di Ciago e per questo utilizzati sia dalla malga di Molveno che da quella di Ciago. --- Bibliografia: - Callegari Giuliana, Gentilini Lara e Margoni Rosetta, La vita sulle nostre montagne - Le malghe, IN: Vezzano notizie dai sette paesi, Vezzano (TN), A. 16, n.3, dic. 2002, pp. 23-24 - Margoni Rosetta, Grazioli Diomira e Parisi Ettore, L’acqua nel Comune di Vezzano - 6. L’acqua in Montagna - 6.3 La Malga di Ciago, IN: Il Libro delle Acque, Associazioni Culturali della Valle dei Laghi 2008, pp. 312-315

-

Malga di CoveloLa malga di Covelo è situata nel comune di Vallelaghi, a 1781 mslm sul Monte Gazza, in località Cancanù, nel cc di Covelo ed è di proprietà comunale. Viene utilizzata per l'alpeggio da metà giugno a metà settembre circa. È costituita di due grandi edifici disitinti, la stalla e la "casèra" e poco distante di una piccola stalla per le capre. Non sappiamo quando è stata costruita quella attuale, né se la malga di Covelo sia sempre stata nello stesso posto, ma la Carta di Regola del 1421 "Riguardo la casa da costruire in Gazza" al cap. 16 dice che "qualunque uomo residente nella villa di Covelo debba andar alla casa sul Gazza per lavorare e in detta casa o nel luogo predetto, quando gli venga notificato dal saltario o in altro modo: pena 20 soldi". Sulla mappa storica d'impianto del 1860 è seganta. Nel 1913, poco sotto, vicino al bivio, è stato realizzato un deposito dell’acqua a servizio degli albi alimentato da una sorgente. Nel 1954, accanto alla malga è stata costruita una piccola cappella alpina dedicata alla Madonna presso al quale viene celebrata la santa messa a ferragosto. Nel 1959 la malga è stata ristrutturata. Tra le rocce dei dintorni è facile avvistare le marmotte (una è visibile anche sulla stalla delle capre nella foto allegata). --- Bibliografia: - Bosetti Mariano, Depaoli Verena, Prati Guido, Statuto di Covelo IN: Statutum Covali e Trilaci Dagli esordi degli ordinamenti comunitari tra documenti, studi e racconto, Terlago (TN) : Comune di Terlago 2010 , pp. 211-216 - AAVV, Da Pedegaza a Vallelaghi: memorie fotografiche delle 11 Frazioni, Vezzano (TN) : Comune di Vallelaghi 2017, pag. 84

-

Monte RanzoIl Monte Ranzo occupa la parte meridionale del gruppo Gazza-Paganella dai paesi di Ranzo (739 m slm) e Margone (947 m slm), arrivando alla cima a quota 1835 e scendendo poi fino alla Valle di San Giovanni. Lo attraversa una strada forestale altamente panoramica (sentiero SAT 602) ed altri sentieri minori. Verso Sud-Est si può godere di una magnifica vista sulla Valle dei Laghi ed il Lago di Garda; verso Nord Est in lontananza sul Lagorai; verso Ovest sul Bleggio, sulla catena del Brenta e il lago di Molveno; verso Nord sulla Valle di San Giovanni e le successive cime del Gazza-Paganella. La vasta prateria sulla sommità ospita una flora variegata ed in primavera è un tripudio di colori; intorno ad essa troviamo la mugheta e i boschi un tempo sfruttati da boscaioli, carbonai e "calcheròti". La presenza di diverse doline mette in luce la sua costituzione carsica; nel sottosuolo una rete intricata di gallerie è stata solo parzialmente esplorata attraverso la "Grotta 1100 ai Gaggi". Gli uomini vi hanno costruito nel tempo ben tre malghe per l'alpeggio, baite per la fienagione, trincee e punti di avvistamento in tempo di guerra. Ad oggi, oltre che per l'alpeggio, il monte Ranzo viene molto utilizzato da chi pratica trekking, mountain bike, parapendio, ciaspole, sci alpinismo.

-

Malga GazzaLa Malga Gazza è situata nel comune di Vallelaghi, a 1550 mslm, nel cc di Margone ed è di proprietà comunale. Viene chiamata anche malga di Ranzo poiché costruita in sostituzione dell'omonima malga posta pochi metri più in basso. È costituita di due edifici disitinti, la stalla e la "casèra". Come quella vecchia, la malga di Gazza, è stata gestita fin dall'inizio dagli allevatori di Ranzo, finquando, nel 1977, per far fronte ai necessari lavori di ristrutturazione avvalendosi di finanziamenti provinciali, la sua gestione è passata alla Federazione degli Allevatori Trentini. Nel 2021 sono iniziati i lavori di ristrutturazione per l'utilizzo a scopo agrituristico ed ospita soprattutto pecore. --- Bibliografia:

-

Malga di RanzoLa Malga di Ranzo è situata nel comune di Vallelaghi, a 1500 mslm, nel cc di Ranzo ed è di proprietà comunale. Non sappiamo se sia di questa malga che parla la carta di regola di Ranzo del 1775, né quando essa sia stata costruita. Completamente abbandonata è stata sostituita da una nuova struttura realizzata poco sopra. Nel 1997 è stata recuperata grazie alla collaborazione tra la locale Associazione Cacciatori ed il Comune. È stato restaurato l'avvolto e vi è stato ricostruito sopra un piano ad uso di servizio con anche un spazio coperto a disposizione di eventuali viandanti colti dal maltempo. Viene utilizzata in principalmodo dai memebri del'associazione che con opera di volontariato hanno eseguito i lavori. Accanto alla malga c'è un’ampia pozza d’acqua chiamata "Le Pozade" che però talvolta si asciuga; in primavera vi si trovano numerose catene di uova di rospo e di conseguenza poi i girini. Seguendo il sentiero che parte poco sotto il parcheggio e taglia la costa, si trovano due manufatti in pietra che convogliano l’acqua sorgiva (0,1 l/s) in un invaso circolare di terra ricco di flora acquatica. --- Bibliografia:

-

Castagneto monumentale di malga PianI castagni che circondano il pascolo di Malga Pian sono un insieme omogeneo di Castanea sativa Mill. di grande valore paesaggistico, con alberi di dimensioni notevoli, con una circonferenza media di 520 cm e massima di 656 cm, un altezza media di 19,0 m e massima di 25,5 m. Alcuni spiccano per la forma del fusto, delle branche o per la chioma ampia e vigorosa. Il fascino di questi alberi è accentuato dalla loro posizione isolata o dalla vicinanza alla malga, creando suggestivi scorci panoramici. La loro età media è di circa 300-400 anni, anche se alcuni potrebbero essere più giovani o più anziani. Con D.Dip. n. 5450 del 19/12/2017 il castagneto di malga Pian è stato riconosciuto fra gli alberi monumentali di interesse nazionale. La loro monumentalità è legata anche alla storia della proprietà: la

-

Malga BaelMalga Bael è situata nel comune di Vallelaghi, a 1090 mslm, nel cc di Ranzo ed è di proprietà comunale. Fu don Alfonso Amistadi, curato di Ranzo dal 1893 al 1930, che convinse il comune di Ranzo a comperare dai Sommadossi Ghislotti di Castel Toblino i loro prati di Bael per fondarci la nuova malga. Ci furono poi controversie per l'uso dell'acqua reclamata anche da quelli di Margone e, sul libro delle acque troviamo che "Il Sig. Rinaldo Gregori, classe 1915, ricorda che nel 1921 è andato di notte con la nonna a prendere l’acqua alla fontana della malga di Bael, attraverso il sentiero delle “Cruze”", restringendo così il possibile periodo della sua costruzione. Fino agli inizi degli anni '70 del 1900 veniva usata da quelli di Ranzo per un primo periodo di monticazione delle mucche, prima di raggiungere malga Gazza, e per un ultimo periodo, prima di rientrare in paese. Nel 1926 vennero eseguiti lavori di restauro per fare fronte ai danni subiti in periodo di guerra, tra essi troviamo la “costruzione di una vasca di presa di un abbeveratoio nella malga Bael L. 1135.78". Dalle foto e documenti qui allegati possiamo vedere le cattive condizioni in cui versava nel 1978, quando vi sono state fatte delle opere per evitarne il disfacimento. Nel 1985 in prossimità della malga è stato costruito un deposito antincendio alimentato da due sorgenti che venivano utilizzate un tempo a servizio esclusivo della malga. Il recupero della malga è poi stato preso in mano nel 2001 ed i lavori di restauro sono stati ultimati nel 2004. Da allora viene data in gestione a privati per uso agricolo tramite gare di appalto pluriennali.